-

Menu

-

Recommends

-

Access

-

Contact

-

Search

いま「就活で求められる力は?」という問いに、ほとんどの企業が「コミュニケーション力」「プレゼンテーション(プレゼン)力」「チームワーク力」「問題解決能力」を上位に挙げます。これはなぜなのでしょうか。

ひとつの答えは、社会人の世界で、仕事とは決して一人で行うものではないからです。部や課、プロジェクトチームなど組織の形態はさまざまあれど、集団として会社のめざすミッションなどにチャレンジして結果を出す、というスタイルが一般的だからです。一人ではできることは限られますが、組織になれば多くの知恵や能力を結集して1+1=5になるような大きな力を発揮することも可能になります。そこではいわば「ワンチーム(One Team)」の精神が求められます。

その力を養うために、ディベートという知的スポーツの実践はきわめて効果的と言えるでしょう。まずはチームで方針を討議して決定し、そして個々人が主体的・能動的に情報収集をして問題を「発見」する学習を重ねる。その上で仲間と意見交換を重ねるなかで、チームとしての独自の主張や提案を練り上げるのです。

このような力を育成するために、わたしたちは15年前から東京経済大学の有志の3~4ゼミで学部間の垣根を越えたディベート大会を行ってきました。

東京経済大学では、学部によって研究手法の違いはありますが、経済学部、現代法学部のどちらに入学しても社会保障・福祉系のテーマを掲げるゼミで学ぶことができます。ただ、同じ領域の学問を勉強していても、学部の垣根を越えた人々と議論・討論をすることはなかなかありません。そこで、自分たちの身につけた力を試す場として、合同のディベート大会という試みが生まれました。

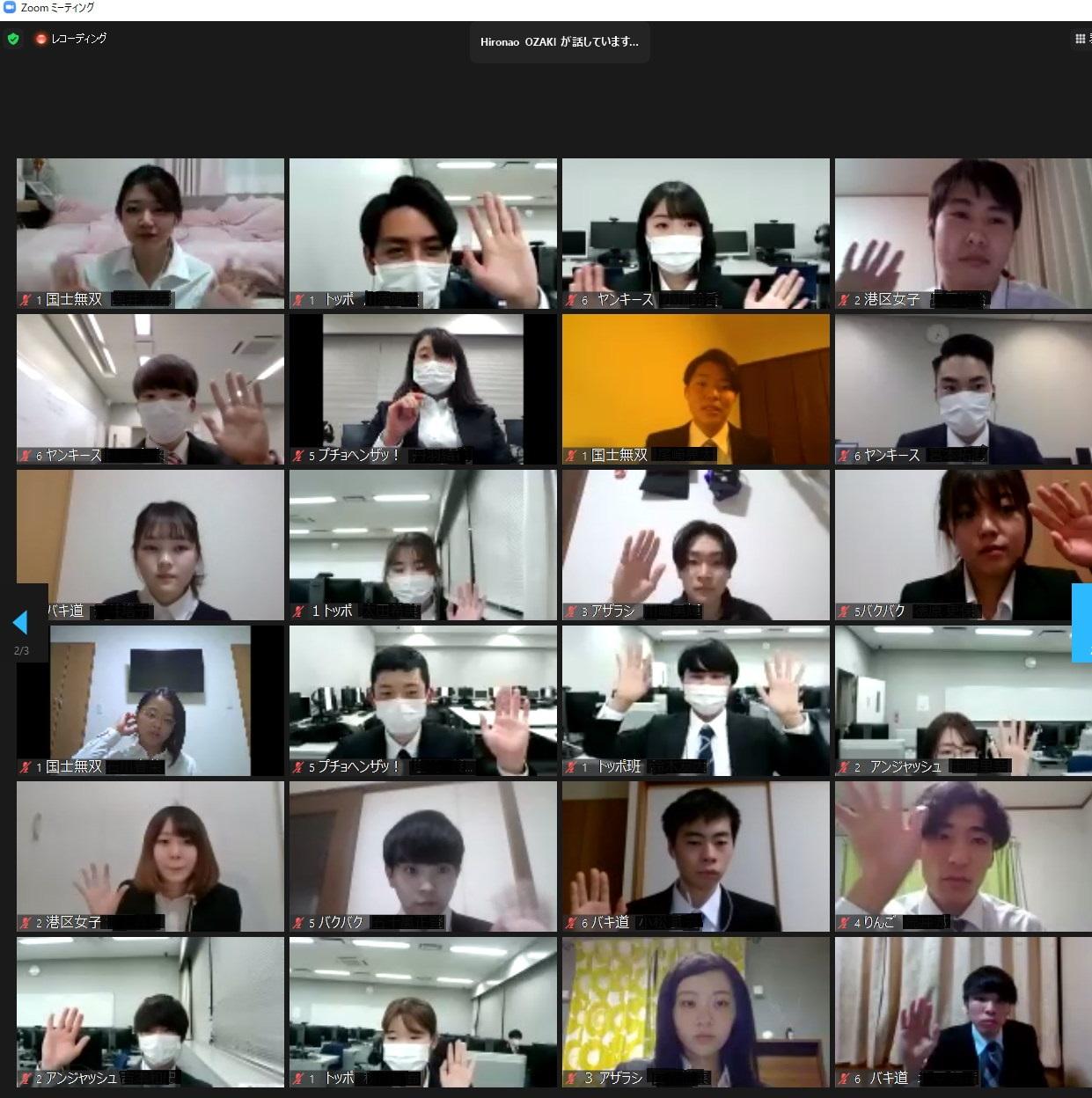

ただ、今年はコロナウイルス感染症の蔓延という世界史的な状況の激変により、わたしたちの活動も多くの制約を受けました。そこで試みたのがディベートの「オンライン対戦」です。今回は思い切って、3ゼミ合計60名の学生+教員が同じZoom上に集い、オンラインのプラットフォームを利用したディベート大会を開催しました。今回は6つのテーマで争い、コロナ災禍の下で大きな問題になった「フリーランスワーカーの生活保障」や「感染者バッシング」のような時宜を得たテーマや、マスコミでも話題になった「安楽死」の是非など、いずれも社会政策的に重要かつ論争的なテーマで知的勝負を行ってもらいました。

ディベート大会は、以下の2つの対戦形式で闘われました。

(従来型ディベート)肯定・否定の立場に分かれて議論を闘わせる従来方式のディベート

(政策提案型ディベート)2~3チームが同時に一つのテーマをめぐって提案を競い合うコンペ方式

【第1対戦】(政策提案型)「増え続けるフリーランスワーカーの生活保障はどうしたらよいか?」

【第2対戦】(政策提案型)「感染者バッシングに典型的に見られる差別・人権侵害を防止するにはどうしたらよいか?」

【第3対戦】(従来型) 「高額の治療薬に関して公的医療保険の給付対象とするのは是か非か」

【第4対戦】(従来型) 「積極的安楽死を認めるべきか否か」

【第5対戦】(政策提案型)「医療的ケア児が地域の子と同じように、普通学校へ通えるようにするにはどうしたらよいか?」

【第6対戦】(政策提案型)「離婚後の養育費の不払いによる母子世帯の貧困を防止するためにはどうしたらよいか?」

大会に向けて、学生たちは通常のゼミの時間だけでなく、各自の空いた時間を調整して「サブゼミ」を自主的に繰り返すなど、各チームの仲間との試行錯誤や資料収集、討議の準備で苦労を重ねてきたはずです。これらを通じて、学生たちは、最初に述べたような社会で求められる力をしっかりと身につけたことでしょう。

ディベート大会参加ゼミ

・経済学部 尾崎寛直ゼミ 李蓮花ゼミ

・現代法学部 常森裕介ゼミ

文:尾崎寛直経済学部教授