-

Menu

-

Recommends

-

Access

-

Contact

-

Search

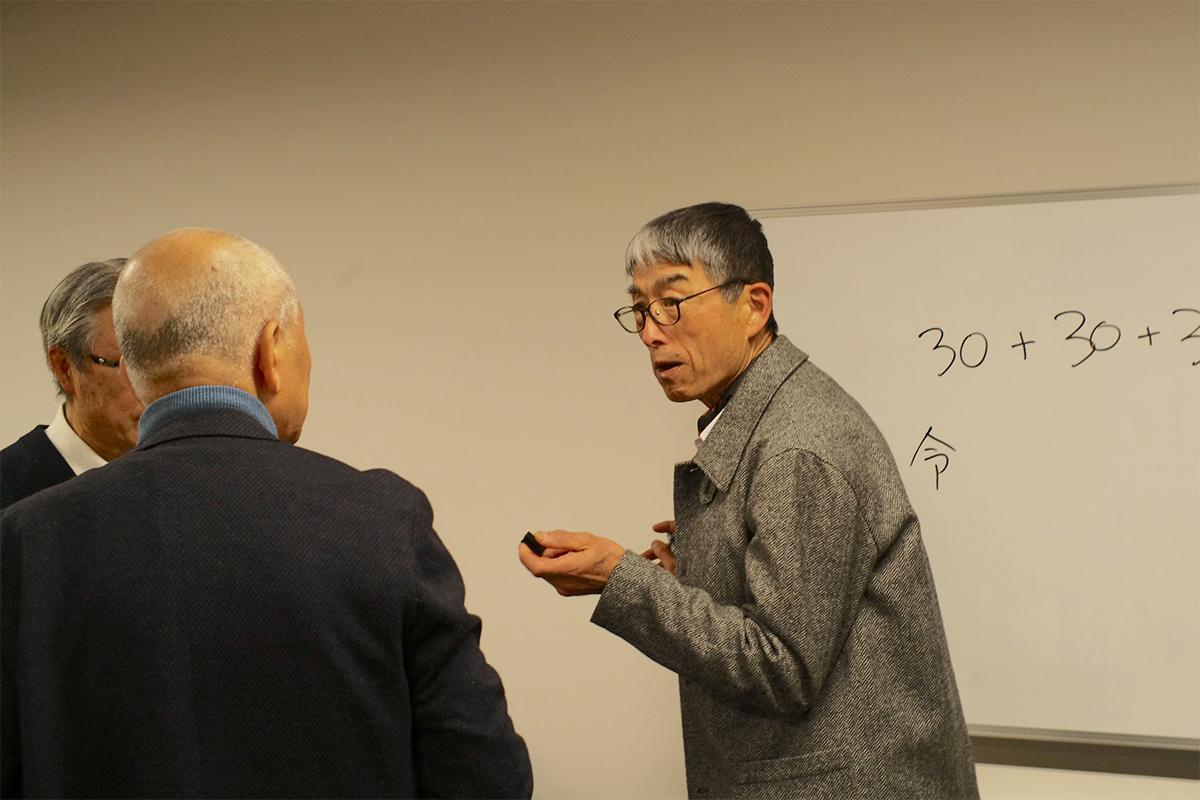

2025年2月1日(土)、東京経済大学国分寺キャンパスにて「君たちはどう生きるか」をテーマとするオープンゼミが開催された。これは、吉野源三郎の名著とそれにインスピレーションを得た宮崎駿監督のアニメ映画に触発されたもので、岡本英男学長の呼びかけにより世代を超えた約60名が参加した。

オープンゼミは、2022年12月に「格差社会を考える」をテーマとして第1回目が開催され、学長ゼミや他ゼミの学生、本学シニア大学院の卒業生、市民が参加した。その後、学生・卒業生・教職員・市民のみなさんが集い、自由に議論し合える場として年に一度、開催している。2024年2月に開催された第2回目のテーマは、「君たちはどう生きるか」。

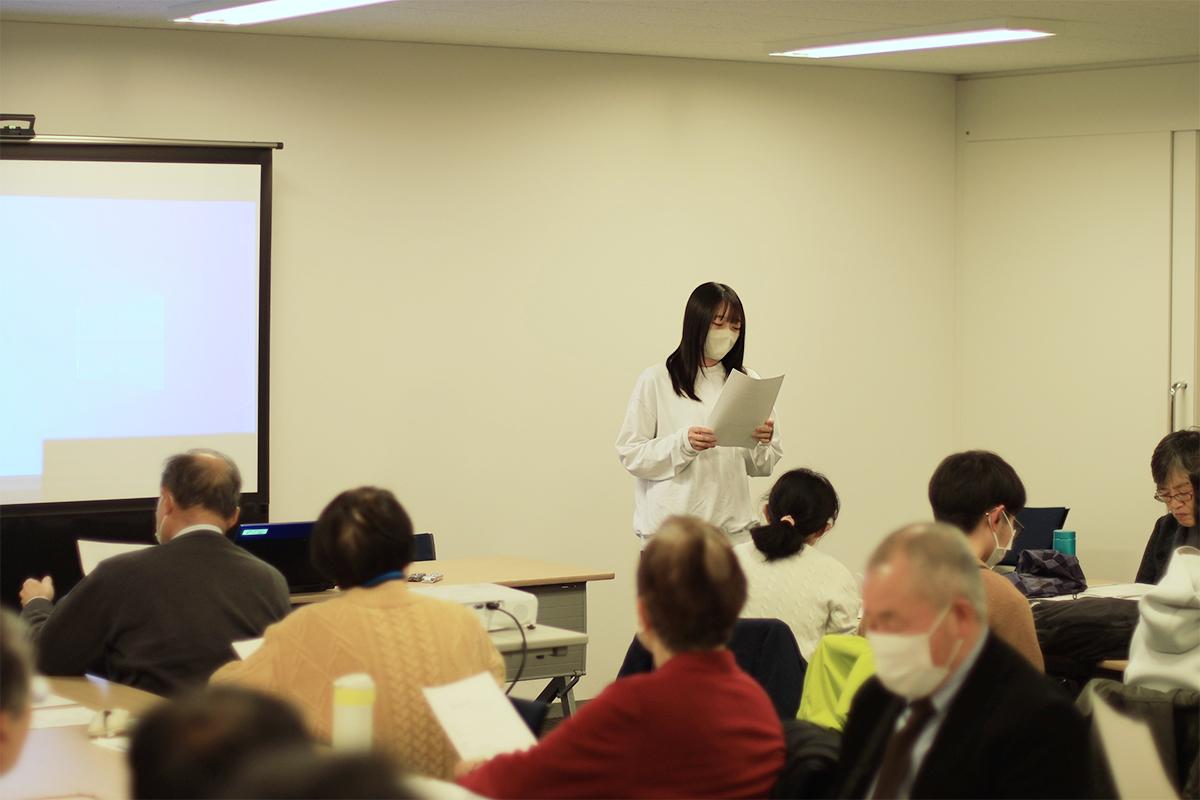

第3回目となる今回は、第2回目のテーマをそのまま引き継ぎ、「私たちはどう生きるか」「私たちはこう生きてきた」の二部構成で進行した。第一部では、大学1年生から3年生までの若手3名が、自身の挫折や成長、将来への展望を語り、第二部では、卒業生や社会人講師の3名が、それぞれの人生経験や教訓を共有した。

発表後には質疑応答の時間も設けられ、友情、受験勉強、お金の価値観、読書の意義など、さまざまなテーマについて世代を超えた活発な意見交換が行われた。学生は先輩たちの多様な生き方に触れ、シニア世代は若者の率直な思いに耳を傾ける、双方向の学びの場となった。

※掲載されている学生の所属学部・学年等は、取材当時のものです。

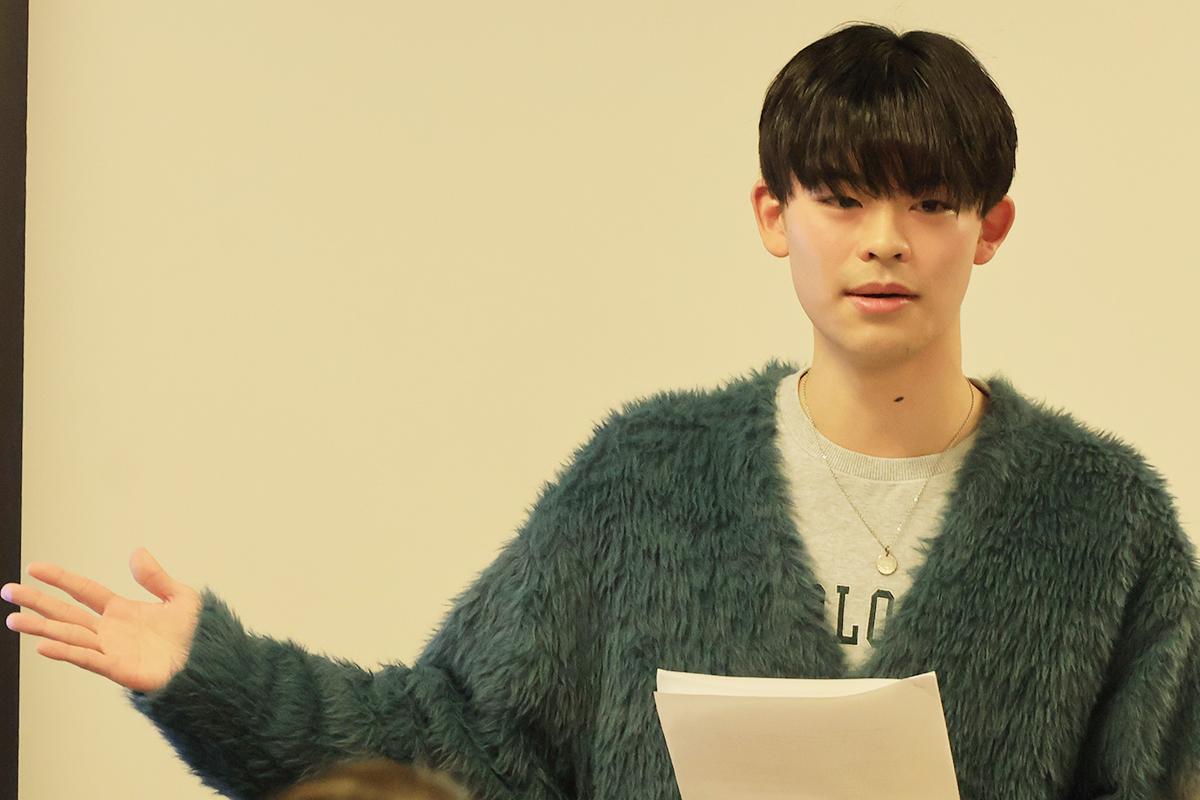

幼い頃から思い描いていた「背中の大きな大人」を目指して、失敗を恐れずに挑戦し、計画性をもって日々努力を続けていきたい。

幼児期は、目立ちたがり屋で知的好奇心が旺盛だった。3度の引っ越しと転校を重ねるなかで、環境への適応力を養っていった。また、中学時代は生徒会活動を通じて自身を律する機会を得て、目安箱の増設など具体的な活動にも取り組んだ。生徒会長としてユーモアを交えた独自の運営を目指したものの、顧問と意見が合わず、思うようなスピーチができないこともあった。これが、正しさや教育の本質について考えを深めるきっかけとなった。

第一志望の高専には合格できず、愛知県の公立高校へ進学した。コロナ禍の特殊な環境下で生徒会活動に尽力。浪人時代には予備校に通わないという選択をし、散歩という新たな趣味も見つけた。数学の参考書を通じて東経大に興味を持ち、特待生として入学を果たした。

現在は他大学の授業内容に触れる機会もあり、自主的な学習にも取り組んでいる。目標とするレベルにはまだ距離があるが、与えられた機会の価値を見直し、夢の実現に向けて着実に歩みを進めている。

「高給取りになりたい」という思いを持ちつつ、学びたい気持ちもあるため、進路を模索している。収入を重視しているのは、自分と同じ思いを子どもにはさせたくないから。

高校時代、兄が私立高校と専門学校に進学したことで教育費がかさみ、自身は国立大学受験を目指すことになった。模試代や参考書代は全て自分で出した。1日のほとんどを勉強とアルバイトに費やす。早朝6時からコンビニ、昼はラーメン屋、夕方から焼肉屋でバイトをしていた時期もあった。第一志望の国立大学にはわずかに点が届かず不合格。宅浪という選択肢もあったが、周りは大学に進学していくなかで1年遅れることは避けたかった。

大学入学後、経済的自立を目指して公認会計士を志すも、簿記との相性の悪さを感じて断念。今は奨学金の早期返済を目標に、貯金や株式投資にも取り組んでいる。経営学やマーケティングへの興味から、大学院進学と就職の両方の可能性を探っているところだ。

まだ将来像は定まっていないが、これまで支えてくれた人への感謝を忘れず、謙虚に生きていきたい。理不尽な経験も、人を理解する力となっていることを実感している。

自身の吃音症に向き合いながら、「SEとして社会に貢献したい」という目標に向けて学んでいる。

吃音症との出会いは中学生のとき。人と話すときの喋りづらさに違和感を覚えていたものの、「大学生や社会人になれば治るだろう」と自分に言い聞かせていた。しかし高校2年生のとき、情報の授業で地元企業のプレゼンテーションに失敗。全く喋れず、昼食も取らずに学校から逃げ出すという経験をした。このとき初めて自分が吃音症であることを認識した。

このままでは大学生活や社会人生活に支障が出ると考え、高校3年生のときに整備委員長に立候補。生徒総会での活動報告や文化祭での来客者の誘導など、人前で話す機会に積極的に挑戦した。大学2年からは居酒屋でアルバイトを始めた。覚えることが多く、人との連携にも苦労したが、周囲の支えもあり、今ではホール業務を任されている。

環境を変える勇気が成長を生み、周囲の支えが自己成長を後押ししてくれた。小さな積み重ねが成長につながることを実感。コツコツ努力を重ねてスキルを磨くSEという職業が、自分には合うと思う。チームの一員として裏方で社会を支える存在になりたい。

人生は、さまざまな出会いによって思いがけない方向に展開する。

大学卒業後は、山形銀行に勤めていた。祖父も父も山形銀行にいたこともあり、レールが敷かれていたためだ。しかし、奈良橋陽子さんと出会い東京学生英語劇連盟に関わったことで、私の人生は大きく変化した。山形銀行を退職し、モデル・ランゲージ・スタジオに35年間もの間、勤めることとなったのだ。

定年後は横浜市の公園緑地事務所で働いている。

60歳で定年退職するとき、母から「台所に立つのが辛くなった」と言われ、一度は帰郷を考えた。しかし寒河江(山形県寒河江市)のハローワークに相談するも就職先が見つからず、秦野(神奈川県秦野市)の専門学校で庭園とエクステリアを学び、横浜市の嘱託職員となった。果樹の選定や草刈りの仕事は、さくらんぼ農家の家に育った自分に合っていた。

現在は、座間の農場で餅つきをしたり、舞岡公園で植木の手入れをしたり、道志村で森林伐採のボランティアをしたりと、さまざまな活動を楽しんでいる。

筆で書くことが面白いから書道を続けている。筆で自分の思いを表現できる、そして、上達を実感できる喜びがあるからだ。

1957年に東京都青梅市で生まれ、都立昭和高校、専修大学文学部国文学科を卒業した。小学校3年から母について書を学びはじめたが、字は上手くなく、書もほめられたことはなかった。ただ本を読むことが好きで、詩も好きだった。

転機となったのは、母の書いた「どじょっこ、ふなっこ」だ。字の上手な母が、わざと下手に書いた文字に衝撃を受けた。これが近代詩文書との出会いだった。その後、大学1年から毎日書道展に出品を始めた。以来30年以上、一度も休まず出品を続けている。

現在は、朝日カルチャーセンターや自宅での指導、子どもたちへの出張指導など、さまざまな場所で書道を教えている。

書道は東アジアの文化であり、中国4000年、日本2000年の歴史を学ぶことでもある。子どもから大人まで、それぞれの段階で書に親しむことができる。その時々の自分を表現できる書の世界の素晴らしさを、これからも伝えていきたい。

昭和15年、埼玉県の貧しい集落で8人兄弟の末っ子として生まれた。父は私が1歳のときに亡くなり、商業高校を卒業後、西武鉄道に入社。駅員を2年、電車の車掌を半年経験した後、本社経理に異動となった。その間、東京経済大学の夜学に通った。体育は柔道着も買えず、昼間の学生の汗びっしょりの道着を借りて練習した。ドイツ語の試験では先生の温情で合格させてもらうなど、多くの人に助けられて卒業できた。

税理士試験は、高校の担任から聞いていた資格だった。24歳で受験を始め、6年かけて合格。残念ながら母には合格を報告できなかったが、墓参りをして伝えた。片親育ちで頑固な性格だったため、サラリーマン社会には向いていない。しかし、それが独立開業への道を開くことになったのである。

今が一番健康で、仕事が趣味のようになっている。「寅さんタイプ」とよく言われるが、税理士事務所という堅い職場でも、来る人に気持ちよく帰ってもらえるよう、日々心がけている。これは西武鉄道での経験が生きているのだと思う。

84歳となった今が、最も健康。仕事が趣味というより、渋沢栄一の言う「仕事道楽」の境地である。

東京経済大学のオープンゼミでは、現役学生から80代の卒業生まで、幅広い世代が参加して充実した対話が展開された。現役学生の抱える課題や悩みに対して、社会人経験者が自身の経験を踏まえた具体的なアドバイスを提供する。また、異なる時代を生きてきた参加者同士が、世代を超えて共通の価値観や普遍的な課題について議論を深めた。

対話の主要なテーマの一つに、友情と人とのつながりについての議論があった。青木さんの転校経験を通じた友人関係の構築や、石森さんの受験期における友人からの支援、細田さんの吃音症克服における周囲の支えなど、人とのつながりの重要性が繰り返し語られた。これらの経験談は、世代を超えて共感を呼び、参加者間での活発な意見交換へとつながっている。

受験や進路選択に関する議論も数多く行われた。第一志望校への挑戦と失敗、その後の進路変更など、多くの参加者が自身の経験を共有した。特に、経済的な制約のなかでの進学選択については、現役学生と社会人の間で深い議論が交わされ、奨学金やアルバイトを通じた学費確保の経験などが示された。